NanoPi-NEOを使ってみる

Armbianのインストール

NanoPi-M1と同時に購入したNanoPi-NEOですが、ずっと放置していましたので使ってみました。

以前は直販でしか購入できませんでしたが、最近はAliでも購入できるようになりました。

先日秋月に行ったら店頭にありました。送料を考えるとAliよりも安いです。

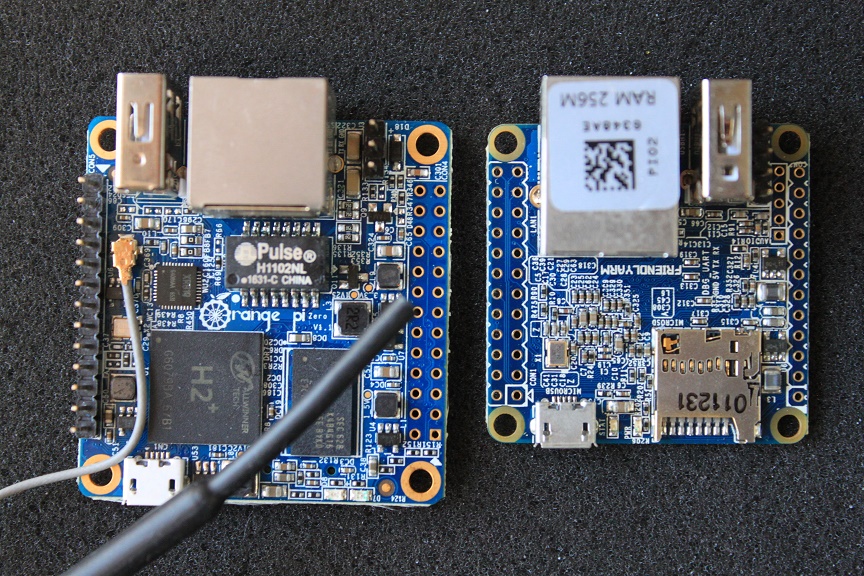

OrangePi-ZEROと比べると、さらに一回り小さくなっています。

左がOrangePi-ZERO 右がNanoPi-NEO

Armbianのインストール、ネットワークの設定などは、こちらで紹介しているOrangePi-PCと

同 じですが、

このボードにはHDMIポートがないので、デバッグポートを使ってインストールを進める必要が有ります。

デバッグポートのピン配置は、ハードウェアのPCBリビジョンによって変わるみたいです。

私の持っているNEOはPCBリビジョンが1.1で、Debugポートの配置は、こ ちらに

配置されています。

GPIOポートのピン配置はこちらに

公開されています。

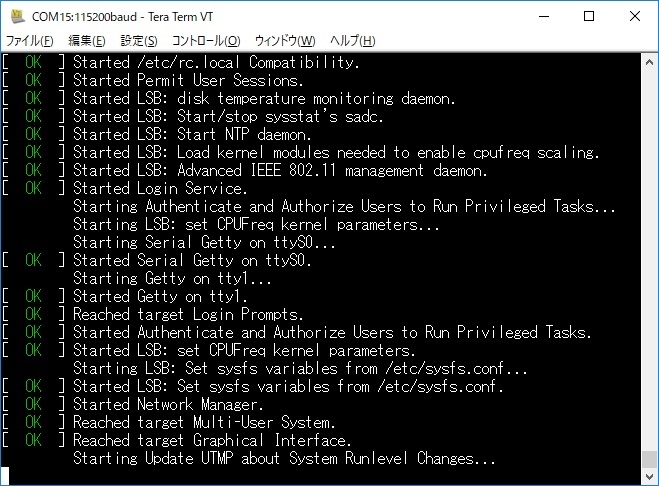

再起動時のデバッグポート(UART0)の動作がOrangePiとは違います。

TTL-USBモジュールとデバッグポート(UART0)を使用してログイン後、一旦、シャットダウン(sudo shutdown -h

now)して電源をON→OFF→ONした時に

OPiは特に何もしなくても、再びデバッグポート(UART0)にブートメッセージが表示されますが、

NPiは電源をON→OFFした時には、一度TTL-USBモジュールをUSBから抜かないとデバッグポート(UART0)が反応しません。

このような感じです。

TTL-USBモジュールとデバッグポート(UART0)を使用してログイン

↓

sudo shutdown -h now

↓

電源OFF

↓

電源ON デバッグポート(UART0)が反応しない

TTL-USBモジュールとデバッグポート(UART0)を使用してログイン

↓

sudo shutdown -h now

↓

電源OFF

↓

TeraTermを終了する

↓

TTL-USBモジュールをUSBから抜く

↓

TTL-USBモジュールをUSBに刺す

↓

TeraTermを再度起動してシリアルポートを選ぶ

↓

電源ON デバッグポート(UART0)が有効になる

NanoPi-M1も同じ挙動だったので、NanoPi共通の挙動の様です。

また、電源ですがいつもOrangePiで愛用しているElecomのUSB電源アダプターでは(安定して)起動できません。

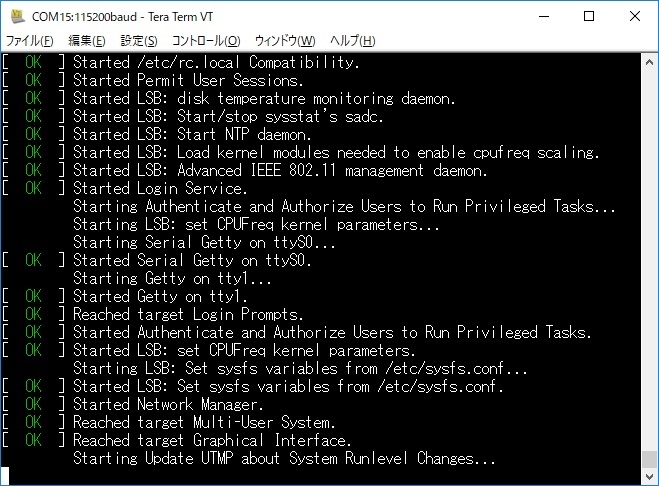

ブートシーケンスのこの部分で止まってしまいます。

5V 2A以上の電源アダプターが必要です。

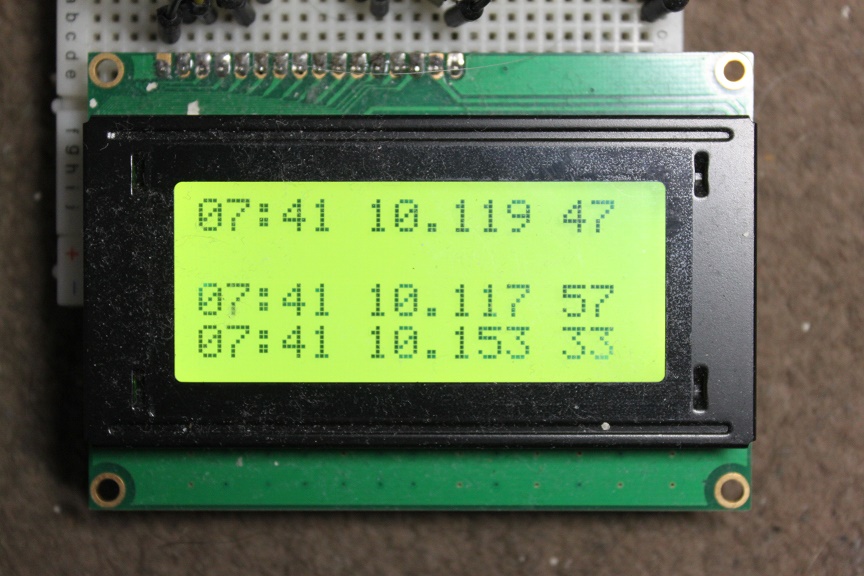

CPU温度ですが、やはりOrangePi-ZEROと同様にかなり高くなります。

上から

NanoPi-NERO

OrangePi-ZERO(ファン無し)

OrangePi-ZERO(ファン付き)

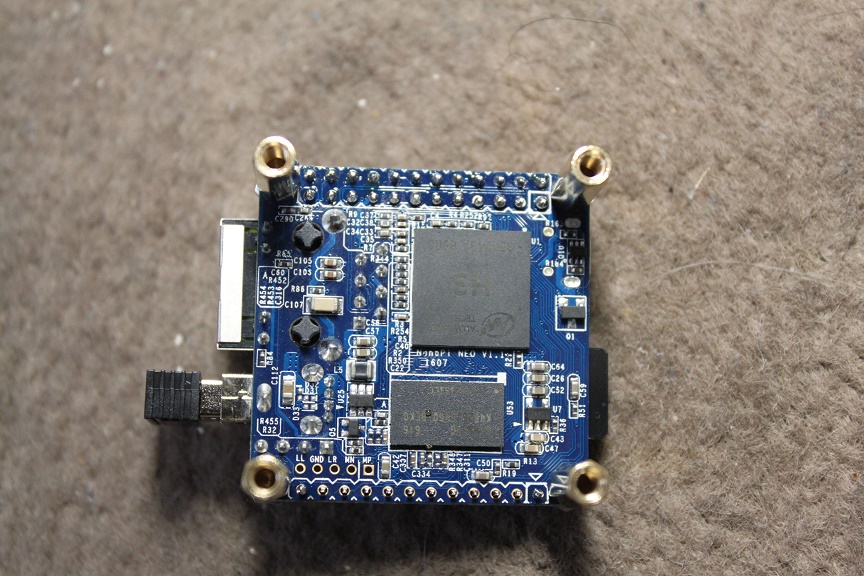

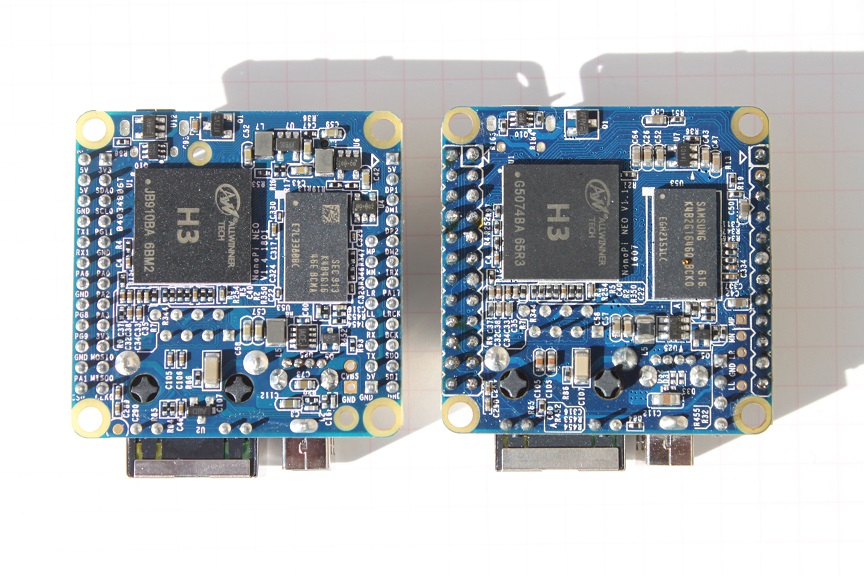

このボードはOrangePi-ZEROと違って、ボード背面側にSOCが実装されています。

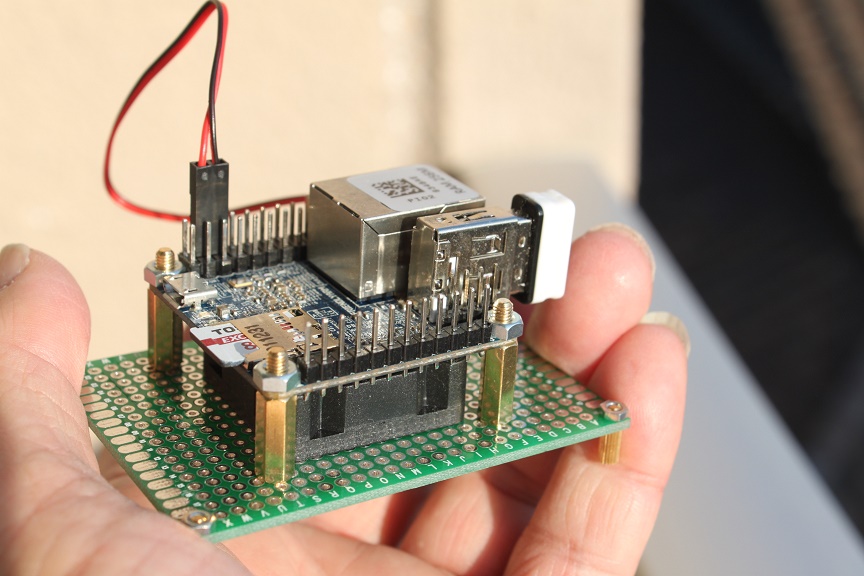

そこで、ボードの下にファンを取り付けてみました。

使用したファンは5V 30mmのファンで、下から吹き上げるようにしてみました。

メタルスペーサーは3M*15mm+6mmの物を使いました。

ユニバーサル基盤に8カ所、穴を開けただけですが、なかなかいい感じです。

47℃が28℃まで下がりました。

PCB Rev1.1ではUSB Wifiドングルを使うと、動作が非常に不安定になり、ブートシーケンスの途中で止まったり、

ログイン後にハングします。

USB電源アダプターを替えたり、マイクロSDカードを替えたり、Wifiドングルを替えたり、色々試しましたが

再起動するとブートシーケンスの途中で止まることが半分ぐらいの確率で発生します。

その後、PCB Rev1.4を入手しました。

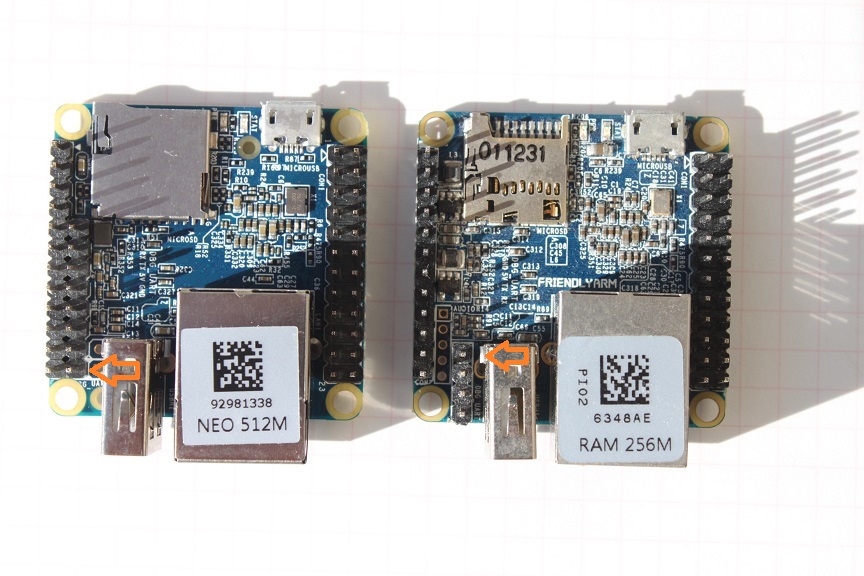

左がRev1.4 右がRev1.1です。

左側のAudioポートとDebugポートポートの位置が大きく変わっています。

Rev1.1では外側からGPIOポート(12ピン)、Audioポート(5ピン)、Debugポート(4ピン)が3列に並んでいましたが、

Rev1.4ではDebugポートとAudioポートが1列の8ピンになりました。

左側の内側の下4ピンがDebugポート、その上の4ピンがAudioポートになります。

Rev1.1とRev1.4ではDebugポートの順番が変わっています。

Rev1.1は写真の下側からRX-TX-5V-GNDですが、Rev1.4では下からGND-5V-TX-RXになっています。

写真の赤矢印の場所がGNDです。

GPIOポートのピン配置はこちらに

公開されています。

裏側の基盤パターンも少し変わりました。

Rev1.4では各ポートにマーキングが付いています。

不安定だったUSB Wifiも非常に安定して動きます。

もう入手できませんが、PCB Rev1.1は電気的な問題を抱えていたようです。

続く...