len(data)= 647

ディジタル入力で647個のデータを入力しています。

データの中身はディジタル値(1 or 0)で、647個の0/1がずらずらと並んでいます。

同じ値(正確には1が)100回連続するとデータの終了と判断しています。

len(pull_up_lengths)= 40

[4, 3, 10, 3, 10, 11, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 3,

4, 11, 10, 11, 10, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 11, 4, 4,

11, 4, 10, 4]

LOW(=0)が1回でも出現するまで、何回HIGHが連続するかを数えます。

上の例では以下のようなデータになっています。

HHHH

HHH

HHHHHHHHHH

HHH

HHHHHHHHHH HHHHHHHHHHH

L....L

L...L

L....L

L...L

L...L

L...L

ここでのLOWはデータの区切りを示しているだけで、連続する個数は意味が有りません。

次に、Hが続く個数の最大個数と最小個数を求め、その平均値を求めます。

最大個数→11

最小個数→3

平均を求める

3 + (11 - 3) / 2 =

3 + 8 / 2 =

3 + 4 = 7

[False, False, True, False, True, True, False, False,

False, False, False, False, False, False, False, False,

False, False, False, True, True, True, True, False, False,

False, False, False, False, False, False, False, False,

True, False, False, True, False, True, False]

上記の7を閾値としてHIGHの連続個数をTrue/Falseに変換します。

連続個数が7を超えるとき→True

それ以外→False

[4, 3, 10, 3, 10, 11, 3, 4.... → F, F, T, F, T, T, F,

F.....

True/Falseを8個ごとに分解します。

①False, False, True, False, True, True, False, False,

②False, False, False, False, False, False, False, False,

③False, False, False, True, True, True, True, False,

④False, False, False, False, False, False, False, False,

⑤False, True, False, False, True, False, True, False

これをTrue→1 False→0として16進に変換します。

①00101100 = 0x2c

②00000000 = 0x00

③00011110 = 0x1e

④00000000 = 0x00

⑤01001010 = 0x4a

①から④のCheckSumを計算します。

(0x2c + 0x00 + 0x1e + 0x00) & 0xFF = 0x4a

⑤と一致するのでデータは正常です。

0x2c 0x0 0x1e 0x0 0x4a

DHT11は8ビットの分解能なので②④は常に0です。

0x2c = 44 → 湿度

0x1e = 30 → 温度

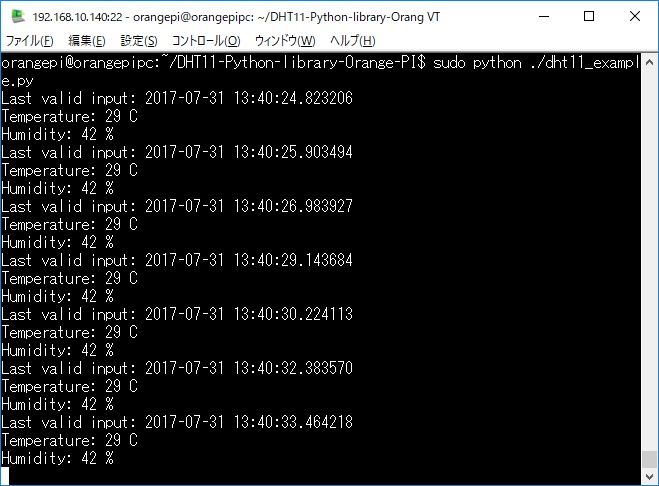

Last valid input: 2017-07-31 13:00:44.233506

Temperature: 30 C

Humidity: 44 %

|