$ git clone -b h5

https://github.com/FREEWING-JP/WiringOP |

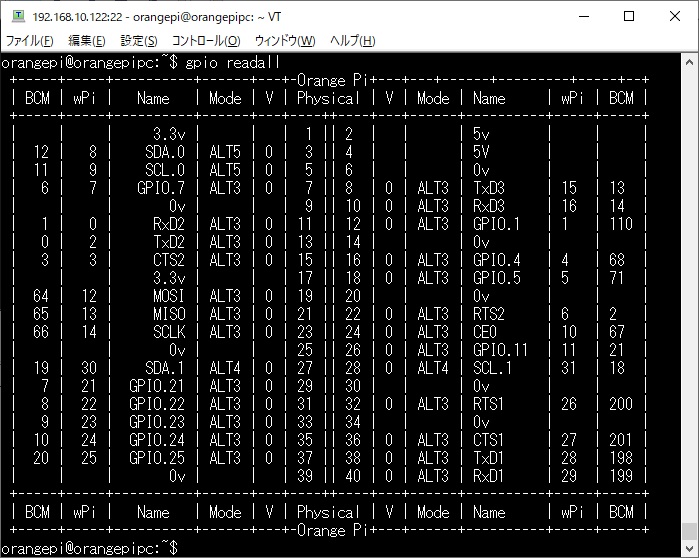

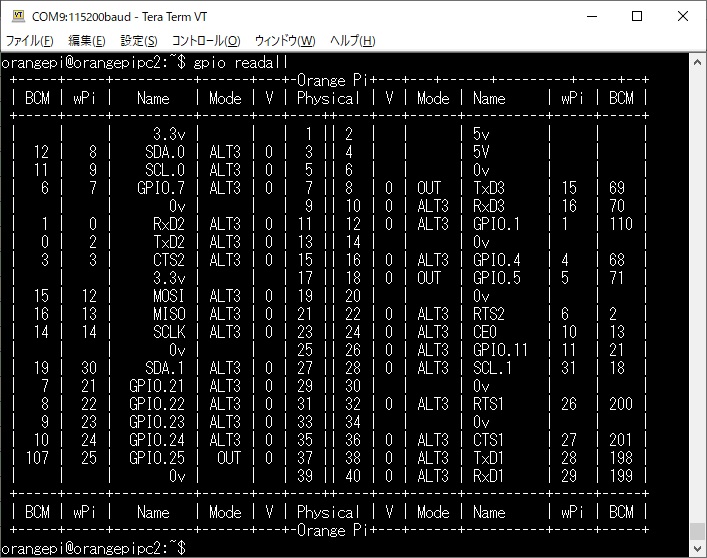

| ②の番号 | ③の番号 | ④の番号 | ①の番号 | ②の番号 | ③の番号 | ④の番号 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OPI-PC | OPI-PC2 | OPI-PC | OPI-PC2 | ||||||

| 1 | 2 | ||||||||

| 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | ||||

| 9 | 3 | 11 | 11 | 5 | 6 | ||||

| 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | 14 | 13 | 69 |

| 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | 70 | ||||

| 0 | 17 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 18 | 110 | 110 |

| 2 | 27 | 0 | 0 | 13 | 14 | ||||

| 3 | 22 | 3 | 3 | 15 | 16 | 4 | 23 | 68 | 68 |

| 17 | 18 | 5 | 24 | 71 | 71 | ||||

| 12 | 10 | 64 | 15 | 19 | 20 | ||||

| 13 | 9 | 65 | 16 | 21 | 22 | 6 | 25 | 2 | 2 |

| 14 | 11 | 66 | 14 | 23 | 24 | 10 | 8 | 67 | 13 |

| 25 | 26 | 11 | 7 | 21 | 21 | ||||

| 30 | 0 | 19 | 19 | 27 | 28 | 31 | 1 | 18 | 18 |

| 21 | 5 | 7 | 7 | 29 | 30 | ||||

| 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 32 | 26 | 12 | 200 | 200 |

| 23 | 13 | 9 | 9 | 33 | 34 | ||||

| 24 | 19 | 10 | 10 | 35 | 36 | 27 | 16 | 201 | 201 |

| 25 | 26 | 20 | 107 | 37 | 38 | 28 | 20 | 198 | 199 |

| 39 | 40 | 29 | 21 | 199 | 199 | ||||

$ sudo sh -c "echo 107

>/sys/class/gpio/export" |

overlays=spi-spidev |

$ ls /dev/spi* |